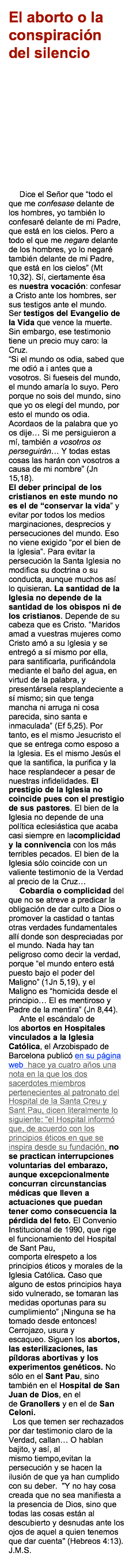

Merienda de negros en el Hospital de San Pablo

Inmolaron a los demonios sus hijos e hijas. Derramaron sangre inocente y profanaron la tierra ensangrentándola (Salmo 106)

GERMINANS, 11 de agosto 2013 - Muchas veces me he preguntado cómo es posible que estando como estamos la mayoría de los sacerdotes contra el aborto, a la hora de la verdad lo consintamos mucho más allá de lo que requieren la compasión y la caridad cristianas; y nos resistamos por tanto a denunciar las perversas maniobras de promoción de esta práctica por parte de las leyes y las instituciones.

La estructura de pecado que constituye el aborto y que sostienen muchos y variados organismos nacionales y supranacionales, se configura hace tiempo como un auténtico tejido social de muerte, como una guerra de los poderosos contra los débiles destinados al sacrificio. El resultado de la anuencia, de la complicidad y la pasividad de tantos es un sistema político-económico globalizado, que con el pretexto de la tolerancia favorece comportamientos contrarios a la vida y alimenta lacultura de la muerte, llegando a crear y consolidar verdaderas “estructuras” contra la vida. Se trata pues de una conjura contra la vida más débil, que afecta “no sólo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va más allá, llegando a perjudicar a nivel mundial las relaciones entre los pueblos y los Estados” (Evangelium Vitae, 12). Sólo reduciendo el tema a una privadísima cuestión de confesionario en el mejor de los casos, podemos los curas sacudir nuestra conciencia de cualquier personal escrúpulo de inacción y cantar con Rita Pavone: Che m’importa del mondo. Qué me importa cuando yo ya hago lo que el confesionario me deja y mi oración permite. El mundo gira y gira, y nadie puede detenerlo…

No olvidemos, sin embargo, que los abortos no los practican las mujeres, sino médicos subvencionados por el Estado. La mujer se someterá o consentirá, casi siempre por fuertes presiones del varón implicado en su embarazo; pero su práctica forma parte de un sistema bien estructurado y financiado. Es en ese frente en el que hay que resistir y en el que contraatacar. La más generosa y exquisita compasión cristiana (si acaso es ésa la coartada de que se valen muchos para cruzarse de brazos ante el tremendo drama humano del aborto y para lavarse las manos como Pilatos), nunca puede ser la excusa de la inacción. El P. Angel Ayala -fundador de laAsociación Católica de Propagandistas-, allá por los años cuarenta afirmaba: “La oración es lo primero, pero no es lo único ni es suficiente”. ¡Hay que actuar!

Lanzo esta hipótesis como respuesta a nuestra inacción: siendo el aborto la culminación de todo un edificio de una “libertad” sin referencia ni a la verdad ni al bien; siendo el recurso al aborto manifestación de la “no represión” sexual, si los que callan se mostrasen claramente contra el aborto, estarían denunciando implícitamente todo el edificio de nueva “moral sexual” del que el aborto no es más que la coronación. Y en esto sí, ya podemos tirarles de la lengua, que la mayoría confesarán sin el menor recato que no están de acuerdo con la rigidez de la moral sexual de la Iglesia que lleva a las gentes al retortero.

Y es que la culpa de la destrucción de la familia, de la extensión de la anticoncepción, del aborto como pandemia y, al final, de la normalización de la eutanasia, la tenemos los curas. Así de claro, hombre. Porque cuando dieron carta de ciudadanía al divorcio en 1981, Landelino Lavilla dijo aquello de que “los católicos no necesitamos que las leyes refrenden nuestras convicciones” y así nos lució el pelo. El clero lloriqueó un poquito

-sólo un poquito-, pero luego nos callamos como muertos y, poco a poco, el divorcio se convirtió en la solución para muchos, en el parche reconstructivo que les permitió “rehacer” su vida y encima seguir comulgando con el disimulo del celebrante.

Cuando salió la píldora anticonceptiva, PabloVI, contra la opinión de todos los “sabios” de este mundo, publicó en 1968 la Humanae vitae y a muchos eclesiásticos -de todo rango y condición- les sentó como un tiro, pues veían en la anticoncepción artificial la solución a los problemas morales de la humanidad. Casi todos callaron y silenciaron la voz profética del sucesor de Pedro, haciendo creer al pueblo que todo el monte es orégano. Sólo el Papa intuyó entonces que la separación de los aspectos unitivo y procreativo del acto conyugal, traería unas consecuencias nefastas que aún ahora seguimos pagando: la plaga del aborto, la fecundación in vitro y la experimentación con embriones. Finalmente, el desprecio a la vida que ha de nacer, llevó al desprecio de la que se acaba: y así nos encontramos hoy ante la difusión de la eutanasia, practicada abiertamente o incluso legalizada en no pocas naciones, y subrepticia o encubierta en otras; pero siempre entre la indiferencia de la mayoría.

Cuando despenalizaron el aborto en 1985, un documento de doctrinal lamento y luego… un clerical y sepulcral silencio que ha durado -con breves y prudentes excepciones- hasta el día de hoy. Con la ley Aído del derecho al aborto y el “matrimonio” gay han sido los laicos -aquí y allá- los que han sacado de su postración, apoltronados en el dolce far niente, a unos eclesiásticos resignados a seguir la corriente de un río impetuoso que está arrasando nuestros valores. Es que nos hemos acostumbrado a asumir el aborto como daño colateral de la sociedad del bienestar; como el precio, que pagamos resignados, de una pegajosa comodidad. A pesar de todo, mucho me temo que todo haya pasado con más pena que gloria al archivo episcopal, a esas cajas de los definitivosque se cierran para no abrirlas jamás. Bueno, alguna vez, para que no digan los más intransigentes que estos temas han dejado de importar a ciertos pastores, aunque les importen más otras cosas…

Ya dijo Juan Pablo II en Evangelium Vitae -la encíclica olvidada- que la anticoncepción y el aborto son frutos del mismo árbol. Cuando la sexualidad se despersonaliza e instrumentaliza, ya no es el lugar y el lenguaje del amor -don de sí mismo y acogida personal del otro-, sino que se convierte en ocasión para afirmar el propio yo y satisfacer así los propios instintos y deseos. Se separan entonces los aspectos unitivo y procreativo del acto conyugal, se traiciona la unión del hombre y la mujer y la procreación es evitada absolutamente. La anticoncepción frustrada lleva entonces, como lógica consecuencia, al aborto provocado. La extensión de esta mentalidad no ha hecho más que aumentar el número de abortos a nivel planetario. Hasta el punto que hasta la Iglesia se ha visto chapoteando muy a su pesar en el fango que el silencio y la inacción de tantos eclesiásticos han fabricado. No son éstos los gozos y esperanzas, tristezas y angustias que los discípulos de Cristo debemos compartir. No es ésta la encarnación a la que estamos llamados.

Sólo el Evangelio de la Vida proclama esa cruz que nos salva, porque el Evangelio de la Vida es el propio Jesucristo que “ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia” (Jn 10,10). Por ello, cada uno de nosotros está ante el dramático choque entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. No estamos “ante”, sino necesariamente en medio de este conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir a favor de la vida. No hay una vía intermedia entre la resistencia o el colaboracionismo. Si la vida de cada ser humano, desde que existe en el vientre de cualquier madre, es una palabra definitiva de Dios al mundo; si la vida que Dios nos concede es sagrada porque sólo a El pertenece; si el hombre por pura gracia está llamado a una plenitud de vida que va más allá de su existencia terrena; si esto es así, toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre, naciente o terminal, sana o enferma, es un atentado al corazón mismo de la Iglesia, al núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios. Es la diabólica destrucción de la única criatura que Dios ha querido por sí misma como signo de su presencia y resplandor de su gloria.

El compadreo, el silencio y la ambigüedad nos conforman con la mentalidad del mundo. Ésta nos hostiliza y nos hace impopulares. Sin embargo, debemos estar en el mundo, pero sin ser del mund,o con la fuerza que nos viene de Cristo que con su muerte y resurrección ha vencido al mundo. El Apóstol nos recuerda: “Dimos por segura la sentencia de muerte y así aprendimos a confiar sólo en Dios, que resucita los muertos” (2Co 1,9). ¿Es verdaderamente así o venderemos de nuevo nuestra primogenitura por un plato de lentejas cada vez más exiguo?

Es una lástima que hayamos consentido que el gran conflicto del aborto, que atenta de frente contra el 5º mandamiento de la Ley de Dios, el que nos dice “No matarás”, se convirtiera en un tema político, siendo como es desde hace muchos miles de años un tema religioso, y por tanto de conciencia; es ciertamente una lástima que al tratarlo tengamos que ir con pies de plomo para no pisar callos políticos.

Por eso me he abstenido de sacarlo a colación durante la última campaña electoral de Cataluña, precedida de una interminable precampaña. Y ahora, con la matraca del independentismo. Que son dos tazas del mismo caldo. Porque efectivamente, a la hora de ir a votar, a los católicos coherentes nos importa mucho no ayudar con nuestro voto a partidos que se declaran a favor del aborto: puesto que sabemos que si alcanzan el poder o alguna cuota del mismo, legislarán y administrarán en ese sentido. Es una cuestión de conciencia y de coherencia.

Y es absolutamente legítimo luchar a favor de las propias convicciones sin andarse con distingos de oportunidad, que de eso sufrimos en exceso. Es legítimo decirle al católico que va a votar, que procure no ayudar con su voto a un partido abortista a alcanzar el poder. Seguramente que hay mecanismos estadísticos que nos pueden informar sobre el porcentaje de católicos practicantes que han votado a partidos abortistas. Por supuesto que son los suficientes miles como para inclinar la balanza de unos cuantos diputados hacia un partido o hacia otro. Y sin embargo, nuestra jerarquía eclesiástica ni siquiera ha abierto la boca para orientar a los fieles con claridad meridiana.

La razón es obvia: una parte significativa del arco parlamentario catalán, está formada por partidos que además de ser nacionalistas son abortistas. Y no estaría bien que los obispos de la Conferencia Episcopal Catalana (llamada Tarraconense), pusieran palos a las ruedas del secesionismo catalán, restándole votos por una bagatela moral como el aborto. No se les esperaba, ni se presentaron a orientar concretamente a los fieles al respecto. Teniendo tanto el secesionismo como el aborto la consideración de cuestiones políticas, han decidido que estando en juego lo que está en juego, no deben pronunciarse, ni menos ser insistentes sobre esta última cuestión. Pero el silencio sólo les alcanza para la cuestión del aborto, porque respecto a la “cuestión nacional”, algunos sufren una verdadera incontinencia verbal.

Sin embargo, no se circunscribe el problema a los partidos explícitamente abortistas, sino que se extiende más allá. Porque no está nada claro que le esté bien a la Iglesia propiciar el voto a favor de los partidos hipócritas que dejan que sean otros los que tiran la piedra. Quizá debiéramos llamarlos abortistas por omisión, aunque acaso sea todavía esta calificación demasiado piadosa. Porque resulta que estos partidos que nunca han roto un plato, siguen encantados la senda de los partidos abortistas. No promueven el aborto legislativamente, pero lo siguen administrativamente a rajatabla; y a veces con mayor entusiasmo que los partidos abortistas. Por eso no está nada claro que un verdadero católico tenga que votar a esos partidos, porque con su voto se convierte en cómplice tan remoto o secundario como se quiera, pero cómplice al cabo de innumerables abortos; no tan explícito como si votase a un partido declaradamente abortista, pero al final, cómplice necesario.

Por supuesto que me planteé seriamente esta cuestión a la hora de meditar mi voto. Tuve bien claro que si votaba a uno de esos partidos, mi conciencia de cristiano coherente no estaría como para dar saltos de satisfacción ni para premiarse con parabienes, porque con mi voto contribuía cuanto menos a su hipócrita política abortista por omisión.

Pero entendí también muy claramente tantas veces los pastores están en la misma situación. Ellos no son partidarios del aborto, claro que no, pero circunstancias hay que les convierten también a ellos, en comparsas de una música que ellos no han compuesto ni tocado, ciertamente: porque los abortistas por adscripción ideológica o por convicción, y agazapados tras ellos los que dicen no serlo en absoluto, les están metiendo una goleada de vergüenza.

Y entonces, ¿qué se puede esperar del rebaño? Lo que más abunda en él son también los abortistas por omisión: por no presentar batalla cuando se discute sobre el tema, por no hacerse notar, por no buscarse un problema que, en el fondo, no les va ni les viene, porque a ellos nadie los va abortar. La eutanasia -¡esa sí que nos afecta a todos!- es harina de otro costal…

Abortistas por omisión